トラック輸送産業の未来

陸運、海運、そして空運など、日本の生活インフラを支える物流業界。 その中でも、日本の物流の屋台骨として、圧倒的に大きな役割を果たしているトラック輸送は、この先どうなっていくのでしょうか?

トラック輸送は多岐にわたりますが、日本の経済を支える自動車産業の発展に多大な貢献をしている自動車部品輸送は、その中でも重要な位置を占めています。その自動車部品輸送に携わる運送会社の皆さまにとっても、この業界の未来は喫緊の課題であり、大きな関心事でしょう。

人口減少

我が国日本では、少子化の影響で今後大幅に人口が減少します。この現象は、日本の経済活動にブレーキをかける非常に大きな社会問題となっています。

人口減少は、将来の労働力が減るということに他ならないからです。

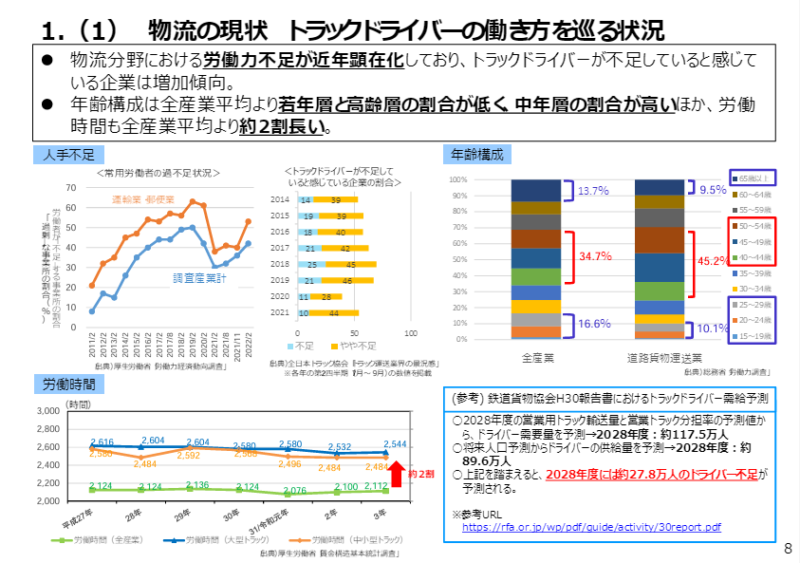

当然この問題は、他の産業と同様にトラック輸送業界にも深刻な影響を与えています。

多くの経営者の方が、人材不足問題に頭を悩ませているのではないのでしょうか?

情報提供元 総務省HP

高齢化社会

あまり悲観的な将来の状況ばかり考えるのも少し悲しいですが、現実を直視してみますとトラック運送業界、この中でもドライバーに関しては、高齢化というもう一つの大きな問題が立ちはだかります。

このトラック輸送業界の高齢化にさらに拍車をかけることとなったのが、自動車免許制度の変更です。

西暦1990年代後半から2000年代前半頃にかけては、大型貨物トラックによる痛ましい交通事故が大きな社会問題となっていました。この問題の解決策として自動車運転免許の制度変更と取得の厳格化が行われました。

2007年(平成19年)に新たに中型免許が新設され年齢要件も加わったため、それ以降は若いドライバーの業界参入は激減しました。

現在、物流業界でトラック輸送を支えているのは40才代〜60才代のベテランドライバーが主力となっています。 下のグラフからも、年々ドライバーの平均年齢が高くなってきていることが読み取れます。

このまま何の対策も打たなければ、やがてはベテランドライバーだけに依存せざるを得ません。熟練の技術を持ち、運転中の危険回避はお手のもののベテランもご自身の年齢を重ねることを回避することは出来ません。

実は、この高齢化問題は近年話題となった「運送業界2024年問題」よりも厄介な問題かもしれません。

2024年問題のように明確な期限もなく、じわりじわりと迫ってくるからです。どうしても「業務が何とか回せるうちは、事前に対策に着手することは難しい」からではないかと考えられます。

情報提供元 国土交通省HP

考えられる解決策は?

このように、トラック輸送業界が直面している問題の解決策はあるのでしょうか?

グローバル化が進む現代、日本も多様な人材が活躍する場へと変化しています。

この流れのなか、入国管理法に変更があり、政府の閣議決定により特定技能制度の受入れ見込数の再設定および対象分野の追加が行われました。政府は外国人労働者の受け入れを拡大し、運送業界への参入を可能にしました。

2019年にスタートした特定技能制度は、その後の閣議決定を経て、2024年3月に自動車運送業を含む4つの業種が新たに追加されました。これにより、深刻な人手不足に悩まされていた日本の物流業界に、新たな風が吹き込むこととなりました。

運送会社の経営者さまを悩ませる人手不足という深刻な問題を打破するため、多様なバックグラウンドを持つ外国人ドライバーの参入は、日本の物流業界に新たな活力を与え、国際競争力の強化にもつながることが期待されます。

外国人ドライバー獲得競争は既に始まっている!

自動車部品輸送業界では、現在はまだ外国人ドライバーの採用はそれほど大きな比重を占めていません。しかし、既に世の中は大きく動き出しています。

圧倒的な資金力やネットワークに強みを持つ大手総合物流サービス会社では、外国人採用の専門部署を設置し、採用から倉庫での荷役作業、さらにはドライバー育成まで、人材獲得の動きを加速させているのです。

小規模の自動車部品輸送運送会社が、そのすべてを自社で行うことは難しいかもしれません。

しかし、この激動の時代において、立ち止まっている暇はありません。人材不足解消の大きなポイントは、まさに今、少しでも早くできることから対策に取り組んでいくことに他なりません。